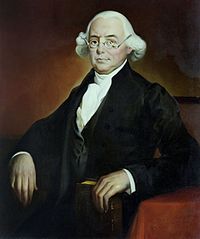

ジェイムズ・ウィルソン (独立宣言署名者)

| ジェイムズ・ウィルソン James Wilson | |

|---|---|

| |

| 生年月日 | 1742年9月14日 |

| 出生地 |  スコットランド、ファイフ州ケレス郡 スコットランド、ファイフ州ケレス郡 |

| 没年月日 | 1798年8月21日 |

| 死没地 |  アメリカ合衆国ノースカロライナ州エデントン アメリカ合衆国ノースカロライナ州エデントン |

合衆国最高裁判所判事 合衆国最高裁判所判事 | |

| 在任期間 | 1789年10月5日 - 1798年8月21日 |

| テンプレートを表示 | |

ジェイムズ・ウィルソン(James Wilson、1742年9月14日 - 1798年8月21日)は、アメリカ合衆国の法律家、政治家である。アメリカ独立宣言の署名者であり、大陸会議の代議員には2度選ばれ、アメリカ合衆国憲法の草稿作成の中心人物であり、法学理論の指導的存在であったので、ジョージ・ワシントンが指名した合衆国最高裁判所判事の最初の6人に入っていた。アメリカ建国時の功績の割にはあまり歴史の表に出てこないアメリカ合衆国建国の父である。

伝記

ウィルソンはスコットランドの東部、ファイフ州ケレス郡にあるカースカードで、長老派教会員で農業を営む家庭の子供7人の1人として生まれた。セント・アンドルーズ大学、エディンバラ大学およびグラスゴー大学で学んだ。父親の死のために卒業はできず、1765年にアメリカに渡って、すぐにフィラデルフィア・カレッジの準講師になった。紹介状を持ってフィラデルフィアに到着した後、ジョン・ディキンソンの法律事務所で法律助手としての仕事を得た。この事務所で法律関連の仕事を多く学んだ。法律助手としての数年後、法廷弁護士の試験に受かり、フィラデルフィアの法廷弁護士と認められた。ペンシルベニアのレディングで実習を始め、続いてハリスバーグの西にある小さな村、カーライルで働いた。当時の法律家の中でも傑出した存在となり、憲法を作った者達では最も学識があったと認められている。1787年にフィラデルフィアで開催された憲法制定会議で代議員を務めた仲間の1人がウィルソンのことを次のように評価した。「政府について特に研究したようであり、世界のあらゆる政治制度について詳細に知っており、また古代ギリシャから現在までの全ての革命の理由と効果をたどることができる。[1]」

ウィルソンは1774年に独立を支持する立場を採り、植民地に対するイギリスの議会の権限を否定する小冊子『イギリス議会の立法権に関する本質と範囲についての考察』を出版した。同じ年のトマス・ジェファーソンやジョン・アダムズの影響力ある作品と同等であると学者達は見なしているが、実際に執筆されたのは1768年のことであり、恐らくはイギリスの支配に対して構築された最初の説得力ある議論であろう。

1775年には第4アソシエーターズ大隊の大佐となり後にアメリカ大陸兵の准将に上った。

ウィルソンは1776年の大陸会議代議員として、独立を堅く推奨する者となり仲間の代議員から好意的に見られる人目を引く存在となった。しかしペンシルベニアではこの問題について意見が分かれており、住民の意思に反してまで突き進むことを望まなかったので投票を拒否した。民衆の多くの反応を得て初めて独立に賛成票を投じた。

大陸会議に参加しているときに先住民族に関する政策の立案では明らかに指導的な存在であった。「もしインディアン問題に関してその採った立場と委員会に参加した回数を指標とするならば、会議と辺境の種族との関係を支配する概要を設定することで、彼が1777年に会議を去るまでは最も活動的かつ影響力ある一人の代議員であった。[2]」

ウィルソンは1776年6月から、ジョン・アダムズ、トマス・ジェファーソン、ジョン・ラトリッジおよびロバート・リビングストンと共にスパイ委員会で活動した。委員会では反逆罪を定義した[3]。

1779年10月4日、ウィルソン砦の暴動が始まった。その前の3年間でひどくなっていたインフレーション、貧窮および食糧不足に反応して価格規制を支持しフィラデルフィアの保守的指導者に反対する民兵隊が、3番街とウォールナット・ストリートの角にあるウィルソンの家まで行進した。群衆を恐れたウィルソンとその仲間35人は家の前にバリケードを築き、これがウィルソン砦と渾名されるようになった。結果として起きた短い戦闘で5名の兵士が死に、17ないし19名が負傷した。ジョセフ・リードに率いられた市の兵隊、軽装騎兵とベイラーの第3大陸軽装竜騎兵隊が間に入ってウィルソンやその仲間を救出した[4][5][6]。

1779年、ウィルソンはフランスに対する法務官の職を引き受け、1783年までその職にあった。

ウィルソンが残したアメリカでも最も長く続く業績は、1787年(妻の死から1年後)のアメリカ合衆国憲法草案を最初に作った詳細委員会の一員となった時のことである。ウィルソンは上院議員と大統領は民衆に選ばれるべきと思った。また下院議員と選挙人の定数を決めるときに州人口に奴隷人口の5分の3を加算する「5分の3妥協案」も提案した。ジェームズ・マディソンとともに、おそらく政治経済の研究では憲法草稿起案者の中でも最も精通した者であった。国と州が存在する二重統治権の中心的な問題をはっきり理解しており、アメリカ合衆国のほとんど限りない未来について理想像を描いていた。ウィルソンは憲法制定会議で168回演説した[7]。会議中のウィルソンの働きぶりを目撃したベンジャミン・ラッシュ博士はウィルソンの心を「灯りの炎」と呼んだ[8]。

ウィルソンは、最終的な憲法施された必要とされる妥協のあらゆる部分に同意できたわけではなかったが、ペンシルベニア州の批准会議では、それを受け入れる2番目の州(デラウェア州が1番目)になるべく導き、憲法の採択のために懸命に努力した。1786年10月6日に州議事堂で行ったウィルソンの演説は、地域的にも国全体でも批准を巡る議論の条件を設定するために特に重要なものと見られてきた。また後には1776年ペンシルベニア憲法を書き直す際に提唱者となり、新憲法に賛成する集団を率い、ウィリアム・フィンドリー(憲政党の指導者)と合意を成立させ、それまでのペンシルベニアの政治で特徴的だった党派的感情を制限できた。

1790年にはフィラデルフィア・カレッジで法律の講義を始め(アメリカの学術機関では2度目)、その中では法律の訓練の実習的な事項をほとんど無視した。教養ある同時代人と同様に法律の学術的研究は単に専門家にいたる序曲としてよりも一般教養教育の一分野であると見ていた。

ウィルソンの最初の講義は1791年4月に中断され、巡回される最高裁判所の判事の仕事に就いた。2回目の講義は1791年遅くあるいは1792年早くに始まったが(この時までにフィラデルフィア・カレッジはペンシルベニア大学に統合されていた)、記録に残されていない時点で途絶え再開されることは無かった。最初の講義を除いて、ウィルソンの存命中は出版されず、その死後の1804年に息子のバード・ウィルソンが出版した。フィラデルフィア大学ロースクールは公式の起源をウィルソンの講義に置いている。

ウィルソンの晩年は失敗が目立った。土地に投機して重い負債を背負った。特に注目すべきはテオフィロス・カジノーブと組んだ時の失敗だった。ウィルソンは少額の負債のためにバーリントンで短期間収監された。息子が負債を払ったが、ウィルソンは他の債権者から逃れるためにノースカロライナ州に移動した。そこでもまた短期間収監され、それにも拘わらず巡回判事になった。1798年、マラリアの発作を患い、その後ノースカロライナ州イーデントンの友人を訪れている時に卒中で死んだ。イーデントンに近いプランテーションのジョンストン墓地に埋葬されたが、1906年にフィラデルフィアにあるクライストチャーチ墓地に移葬された。

歴史家のチャールズ・ペイジ・スミスは次の様に語っている。

ウィルソンの人生の出来事を辿ると、彼の心の明快な質に印象づけられる。このことと共にたゆまぬエネルギーと貪欲な大望とで、驚くべき活動力が新しい任務や企てに対して衰えぬエネルギーと熱心さに変わった。しかしあらゆることを語り尽くしても、我々の厳密な調査にも拘わらず、その内面は謎のままである。[9]

思想

上にも述べた講義の中で、ウィルソンはアメリカでも初期の法哲学者として、当時の最高裁で問題とされた事項に関する意見の中で示唆する思考法の詳細を残した。実際に講義を行うことの適切さを正当化する議論に時間を割くことから講義を始めざるを得ないように感じた。しかし、学生達には「私がこの席から私の感情を吐露するとき、それは正直な感情であるべきである。私がベンチから感情を吐露するとき、それはそれ以上のものではない。どちらの場所においても私が支持するつもりならその申し立てを完全なものにすべきだろう。どちらの場所においてもどちらも支持できないならばその申し立てを絶対確実なものにしてはならないだろう[10]。」

このことと共に当時の最も重要な問題を取り上げ、新しい国を作り上げるための革命の原則に基づいて活動している。「我々自身が考え行動したこれらの原則を子供達に教えてはならないのだろうか?子供達の優しい心に、最も確固として作り上げられた我々自身の行動に反する理論を、特にそれが作り上げられていなければ、教え込むべきだろうか?信じるように教えられてきた原則や尊敬するように教えられてきた人々を非難するという恐ろしいジレンマに対して我々はそれを軽減すべきだろうか[11]?」

これが学術的な問題ではないことは、初期の最高裁判断の多くをざっと見ても明らかになる。おそらくここでは、アメリカの歴史の中でも最も重要な判決の一つである『チザム対ジョージア州事件』(2 U.S. 419 (1793年))におけるウィルソン判事の意見を引用するのが最善の方法である。「これはその重要さで通常にはない事例である。当事者の片方は州であって、確かに尊敬に値し、主権を有するものである。判断されるべき問題は、この尊敬されその主張が高いところにある州が、アメリカ合衆国最高裁判所の司法権に従うかということである。この問題はそれ自体重要であり、さらに重要な他のものに依存することになる。また恐らく、『1国を形成する合衆国人民になす』よりも急進的ではないものに、究極は決着される可能性がある。」

この問題に対する答えに至るためにアメリカ合衆国の基礎を作った一人としてのウィルソンは、「アメリカ合衆国の憲法と政府と法律の原則およびそれらが作られた共和国」と「イギリスの憲法と政府と法律」の間の違いという問題について、法を考える者がはっきりと心の中で判断しなければならないことを知っていた。ウィルソンはアメリカの事情が実質的に優れている考えていることをはっきりさせた[11]。その思想については、会社法、刑法、証拠、地方自治体法、保安官、アメリカ合衆国憲法、および財産法を参照されたい。

著名な語録

- あらゆる陪審員は証拠に従って真実の評決を行うことを誓う。この制約の神聖な義務は全員一致の真実が犠牲者を生むべきではないことを要求する。[12]

- 人は統治されるべきということは、あらゆる面で同意されてきたように思える。その理由は政府が無ければ高度のあるいは永久の完全さや幸福の分け前を獲得することはないということである。しかし問題は誰に統治されるかであった。さらにこれは他の2つの理由で問題となってきた。誰にならば統治されうるかということと、自分達で統治できるかということである。[13]

- 例えばルソーのようにその国の法律で告訴され判事によって有罪宣告された犯罪者に対する恩赦を認める特権については、判事や法律の双方に優越する権限、主権にのみ属するものである。[14]

- 執行権は遮るものが無いときに信託される方が良い。諸君、我々は我々の大統領の人間性について責任がある。大統領は不適切に行動できるし、その怠慢や不注意を隠すこともできる。他の者にその罪の重さを押しつけられない。その指名無くしてはいかなる約束も起こらない。さらに彼のなしたあらゆる指名に責任がある。法律からかなり離れた存在として、市民として個人的な性格では法に従うし、弾劾によって公的な性格では従う。

脚注

- ^ Library of Congress: James Wilson

- ^ James Wilson: Founding Father, Charles Smith Page, 1956, p. 72.

- ^ James Wilson: Founding Father, Charles Smith Page, 1956, p. 119.

- ^ http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/hlaw:@field(DOCID+@lit(dg01416))

- ^ http://links.jstor.org/sici?sici=0043-5597%28197410%293%3A31%3A4%3C589%3ATFWIO1%3E2.0.CO%3B2-0&size=LARGE

- ^ http://www.johnadams.net/cases/samples/Winfrey-Wilson/index.html

- ^ World Book Encyclopedia, 2003, James Wilson article.

- ^ “James Wilson: A Forgotten Father,” St. John, Gerald J., in The Philadelphia Lawyer, www.philadelphiabar.org.

- ^ Charles Page Smith, James Wilson: Founding Father, 1956, p. 393

- ^ First lecture, 1804 Philadelphia ed.

- ^ a b First lecture.

- ^ Lectures, II, vi, The subject continued. Of juries.

- ^ Lectures, II, xi, Of citizens and aliens.

- ^ Lectures, II, ii. Of the executive department.

参考文献

- Works of James Wilson 3 vol (1804) online edition

- Hall, Mark David (1997). The Political and Legal Philosophy of James Wilson, 1742-1798. Columbia: University of Missouri Press. ISBN 0-8262-1103-8

- Read, James H. (2000). Power Versus Liberty: Madison, Hamilton, Wilson, and Jefferson. Charlottesville: University Press of Virginia. ISBN 0-8139-1911-8

- Wexler, Natalie (2007). A More Obedient Wife: A Novel of the Early Supreme Court. Washington: Kalorama Press. ISBN 0615135161

外部リンク

- United States Congress. "ジェイムズ・ウィルソン (id: W000591)". Biographical Directory of the United States Congress (英語).

- Declaration Signers biography of James Wilson

- Penn Law School biography of James Wilson

- Biography by Rev. Charles A. Goodrich, 1856

- Biography and portrait at the University of Pennsylvania

- Portrait at the University of Pennsylvania Law School

| ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

| ||||