Zaida Ben-Yusuf

| Naissance |  Londres  |

|---|---|

| Décès |  (à 63 ans) (à 63 ans)Brooklyn  |

| Nationalité | américaine  |

| Activité | Photographe  |

| Période d'activité | -  |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Esther Zeghdda Ben Youseph Nathan dite Zaida Ben-Yusuf, née le à Londres et morte le (à 63 ans) à New York, est une photographe américaine, connue notamment pour ses portraits et qui vécut essentiellement à New York.

Biographie

Née en 1869 à Londres, Zaida Ben-Yusuf, Esther Zeghdda Ben Youseph Nathan de son nom de naissance complet, est l'aînée d'une fratrie de quatre filles. Elle a comme mère Anna Ben-Yusuf (en) née Kind, d'origine allemande, institutrice, et comme père Mustapha Moussa Ben Youseph Nathan, d'origine algérienne (le nom semble indiquer une origine juive sépharade)[1]. Ses parents, qui vivent à Londres, divorcent[1], en 1881.

Après le divorce de ses parents, elle reste à Londres dans un premier temps, alors que sa mère et ses trois sœurs partent pour les États-Unis. Son père, remarié et devenu distributeur, également conférencier de la Muslim Mission Society, a un fils, mort-né, et une fille qu’il nomme aussi Zaïda, illustrant la force du lien avec sa première fille. Mais Zaïda part s’installer à New York en 1895. Sa mère est déjà établie à Boston depuis 1891, en tant que modiste, avec une de ses trois filles[1].

Tandis que sa mère se rapproche en ouvrant une boutique de modiste sur Broadway à Manhattan, Zaida Ben-Yusuf, qui a également travaillé comme modiste, et écrit des articles dans des magazines féminins, commence à proposer des portraits photographiques à ces périodiques. Son premier portrait paraît dans le Cosmopolitan Magazine en [2]. Elle expose aussi, en Europe et aux États-Unis[3].

Début 1897, après avoir eu des photos publiées dans Harper's Bazaar, elle ouvre un studio de portraits au 124 Fifth Avenue[2]. En avril et , Alfred Stieglitz publie ses travaux dans la revue Camera Notes (en). Des articles de presse sont également écrits sur ses créations. Le Ladies' Home Journal, par exemple, publie un grand portrait sur elle et sur ses travaux, et, peu à peu, son studio acquiert une grande réputation. Cette notoriété se renforce encore. Des personnalités se rendent devant son objectif, telles le général-major Leonard Wood, le jour de son départ comme Gouverneur temporaire de Cuba en 1889, en 1889 toujours le futur Président Franklin Roosevelt, alors gouverneur de New York, ou encore l’ancien président Grover Cleveland en train de pêcher en 1901, etc. Elle publie à cette période dans The Saturday Evening Post, un essai intitulé Des Célébrités derrière l’objectif avec des photos d’accompagnement. Le magazine American Art News lui commande en 1905 une série pour une édition hebdomadaire[1]. Même si elle répond à des commandes, pour assurer ses ressources financières, la photographie et le portrait photographique sont pour elle un moyen d'expression artistique[3].

Elle est ponctuellement porte-parole de la Eastman Kodak, la plus grande compagnie au monde de matériel photo, à l'époque. Elle expose dans les grandes villes américaines et dans le monde[1].

Au début du XXe siècle, elle commence aussi à voyager davantage dans le monde. Elle montre qu’elle peut être aussi une photographe de reportage. D'un voyage en Asie, elle ramène notamment des images de Kyoto, de l’architecture japonaise, des femmes japonaises et de l’art floral. En 1909, elle s’installe à Londres pour quelques années. Elle voyage à nouveau en Méditerranée et dans les Caraïbes[1]. Les traces de son activité de photographe s'estompent après 1910[3]. En 1921, elle figure comme «artiste retraitée» sur une liste de passagers d'un bateau. Elle a 52 ans. Ses relations devenues conflictuelles avec Alfred Stieglitz conduisent à une mise à l'écart de plusieurs expositions[1]. Elle se marie discrètement en 1930 avec un designer en textiles, mais meurt en 1933 dans un hôpital de Brooklyn[1].

En 2008, le National Portrait Gallery, à Washington, lui consacre une rétrospective, qui permet de redécouvrir l'ampleur de ses apports alors qu'elle avait été un peu oubliée, progressivement, depuis 1910[1],[3],[4].

Galerie

-

-

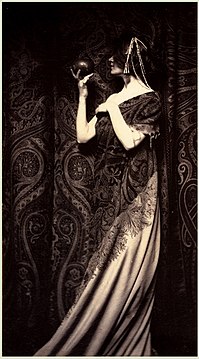

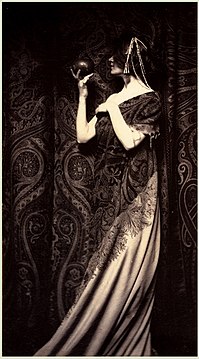

L'Odeur des grenades, 1899.

L'Odeur des grenades, 1899. -

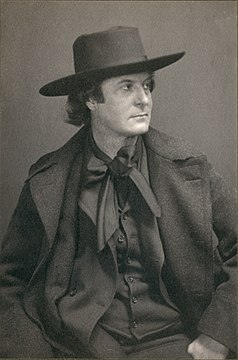

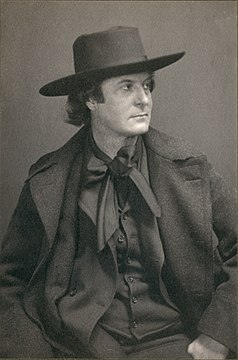

Elsie Leslie en 1899.

Elsie Leslie en 1899. -

-

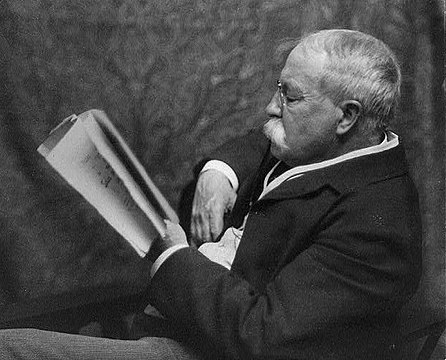

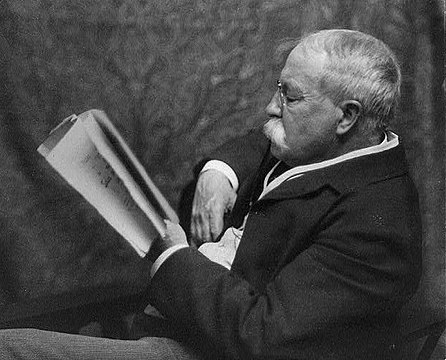

William Dean Howells, vers 1900.

William Dean Howells, vers 1900. -

-

-

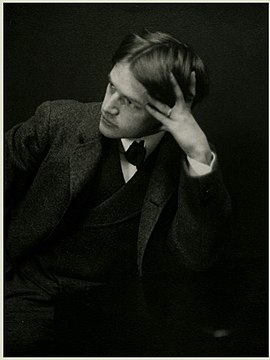

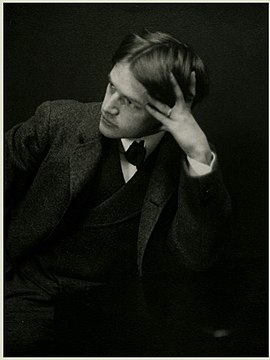

Minnie Maddern Fiske, Love finds the way, 1896.

Minnie Maddern Fiske, Love finds the way, 1896. -

Lucia Chamberlain (en), écrivaine, photographiée par Zaida Ben-Yusuf en 1908.

Lucia Chamberlain (en), écrivaine, photographiée par Zaida Ben-Yusuf en 1908.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Zaida Ben-Yusuf » (voir la liste des auteurs).

- ↑ a b c d e f g h et i Ameziane Ferhani, « Photo. Zaïda Ben Yusuf : Météorite de l’art », El Watan, (lire en ligne).

- ↑ a et b (en) « Chronology of Zaida Ben-Yusuf, 1901–1906 », sur The Smithsonian National Portrait Gallery website.

- ↑ a b c et d Rym Khene, « Zaida Ben-Yusuf », dans Luce Lebart et Marie Robert (dir.), Une histoire mondiale des femmes photographes, Éditions Textuel, , p. 73.

- ↑ (en) Lauren Monsen, « New Exhibition Resurrects Legacy of Groundbreaking Photographer : Ben-Yusuf produced memorable portraits that captured an era », sur America.gov.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts

:

: - Grove Art Online

- Musée d'Orsay

- RKDartists

- Union List of Artist Names

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- GND

- WorldCat

- Chronologie détaillée de la vie de Zaida Ben-Yusuf

Portail de la photographie

Portail de la photographie  Portail de New York

Portail de New York