Jean Marbach

Pour les articles homonymes, voir Marbach.

| Naissance | Lindau, Saint-Empire |

|---|---|

| Décès | (à 59 ans) Strasbourg |

| Activité principale |

| Mouvement | Réforme protestante |

|---|

modifier

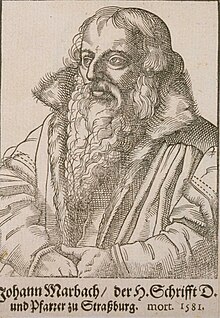

Jean Marbach (en latin Johannes Marpachius, en allemand Johann Marbach), né le à Lindau en Saint-Empire et mort le à Strasbourg, est un professeur de théologie protestante et le chef de l'Église de Strasbourg entre 1553 et 1581.

Biographie

Jean Marbach est le fils de Walter Marbach, boulanger, et d'Anna Saltzmann. Il part de Bavière pour tout d'abord étudier à Strasbourg (1536), puis il se rend de 1539 à 1541 à Wittenberg, où il devient le disciple et le pensionnaire de Martin Luther[1]. C'est avec lui qu'il soutient son doctorat en 1543. En 1541, il est nommé vicaire à Iéna. Il retourne ensuite en Bavière, à Isny, où de vicaire il devient pasteur. C'est à cette époque qu'il fait connaissance avec sa future femme, Ursula Weisland (1514-1584).

En 1545, il est appelé par Martin Bucer à Strasbourg. Là-bas, il est pasteur à Saint-Nicolas jusqu'en 1557, avant de devenir professeur de théologie, ce qu'il est jusqu'à sa mort. En 1553, il est nommé à la présidence du convent ecclésiastique, succédant ainsi à Bucer et à Hédion. Il est donc le chef de l'Église strasbourgeoise pendant presque trente ans.

Jean Marbach est connu pour son intransigeance doctrinale, qui le conduit à établir une orthodoxie luthérienne stricte à Strasbourg, contrairement aux idéaux plus libéraux de Bucer[2]. Cette attitude provoque de nombreux conflits, notamment avec quelques pasteurs de la première génération de la Réforme, avec des collègues de l'académie et surtout avec le recteur Jean Sturm, qu'il pousse même à la démission, bien que celle-ci soit rejetée par le Magistrat[3]. Afin d'asseoir son autorité, il choisit donc de favoriser des jeunes gens partageant ses convictions lors des nominations pastorales, comme Jean Pappus. Progressivement, de nombreuses festivités sont interdites dans la cité, au grand dam des habitants[4]. Toutefois, Marbach se consacre aussi avec beaucoup de soin à la formation des étudiants de Strasbourg.

Malgré sa forte personnalité et de bonnes relations avec certains membres du Magistrat, il ne cesse de harceler les autorités entre 1553 et 1559 afin de supprimer l'Intérim, c'est-à-dire la restitution des églises aux catholiques imposée par Charles Quint. Il a ensuite beaucoup de mal à obtenir la reconnaissance de la confession d'Augsbourg comme confession officielle de la ville. Elle finit tout de même par remplacer la Tétrapolitaine (instaurée par Bucer et les autres réformateurs) en 1563, même si Marbach en garde certains aspects sur le plan éthique. L'adoption de la nouvelle confession provoque de fortes dissensions avec les huguenots, qui sont nombreux à venir se réfugier à Strasbourg. L'église Saint-André où siège le pasteur des huguenots Guillaume Houbraque est fermée. Jean Calvin traite alors Marbach de « bête fauve »[5].

Il est un formidable prédicateur et organisateur. Il renforce l'armature institutionnelle de l'Église et se préoccupe de l'uniformité liturgique, de la pratique religieuse et du comportement moral des fidèles, non seulement à Strasbourg, mais aussi dans les paroisses rurales aux alentours. Il contribue également à l'organisation des Églises naissantes du Palatinat et du duché des Deux-Ponts. Il lutte avec hargne contre ses adversaires théologiques et publie deux livres dirigés contre les catholiques et en particulier les Jésuites : Fides Jesus et Jesuitarum et Von Mirackeln und Wunderzeichen[1].

À sa mort, Jean Pappus prend la tête du convent[3]. Les fils de Marbach, Erasmus et Philippe, deviennent également professeurs de théologie[1].

Notes et références

- ↑ a b et c Bernard Vogler, « Marbach, Johann », dans Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Vol. 25, Lon-Mar, 1997, p.2515.

- ↑ D'après Bernard Vogler, « Réforme », dans Encyclopédia Universalis.

- ↑ a et b Rodolphe Reuss, Histoire de Strasbourg, Paris, Libr. Fischbacher, 1922, p.197.

- ↑ Guy Trendel, Chroniques de Strasbourg : Rester libre (1394-1621), Strasbourg, La Nuée Bleue, p.156.

- ↑ Guy Trendel, op. cit., p.152.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

- Jean Marbach, sur Wikimedia Commons

Bibliographie

- Edmond Stussi, « Le très contesté Jean Marbach, luthérien pur et dur », in Les Saisons d'Alsace, hors-série, hiver 2016-2017, p. 35

- Bernard Vogler, « Marbach, Johann », dans Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Vol. 25, Lon-Mar, 1997, p. 2515

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts

:

: - British Museum

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste

:

: - Deutsche Biographie

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- IdRef

- LCCN

- GND

- Pologne

- NUKAT

- Suède

- Vatican

- Tchéquie

- WorldCat

- Exemplaire de Von Mirackeln und Wunderzeichen

- (en) Johann Jakob Herzog, Philip Schaff, Albert Hauck, The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, New York/London, Funk and Wagnalls Company, 1910

- (de) Biographie de Jean Marbach en allemand

Portail du protestantisme

Portail du protestantisme  Portail du Saint-Empire romain germanique

Portail du Saint-Empire romain germanique  Portail de Strasbourg

Portail de Strasbourg  Portail de la Renaissance

Portail de la Renaissance